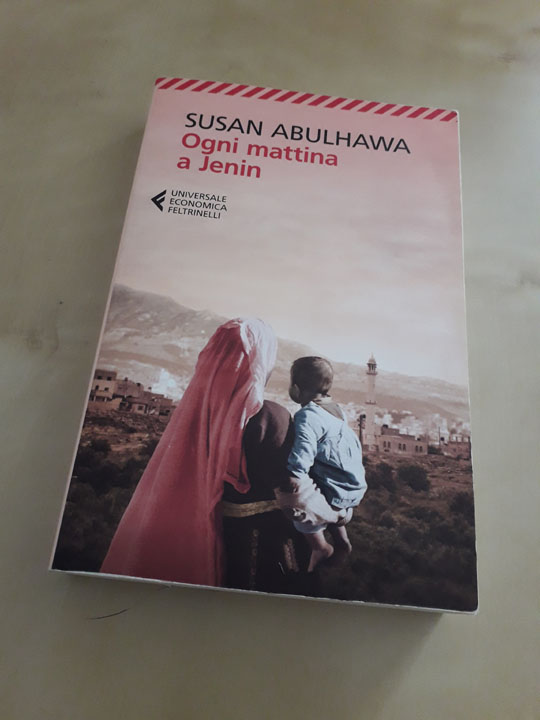

Ogni mattina a Jenin il sole sorgeva e la vita doveva continuare. Tutti i giorni una scoperta per Amal. Crescere in un campo profughi, aiutare la madre a fare nascere bambini. Maturare e vedere le differenze, come gli occhi del soldato che le puntava il fucile automatico sulla fronte.

Era il 1948 e il gruppo familiare degli Abulheja si vede costretto a lasciare ‘Ain Hod, come tante altre famiglie palestinesi, successivamente alla nascita dello stato di Israele. Eppure a quei soldati gli avevano anche offerto del cibo. Invece, poi, in armi sono venuti a prendere le case. La destinazione un campo profughi, quello di Jenin. Lì nasce Amal.

La storia di quattro generazioni di palestinesi senza più una terra, inseguendo ciò che gli è stato tolto. Le vicende di una famiglia che rappresenta tutte le famiglie palestinesi che hanno vissuto quel destino. Episodi come quello relativo ai suoi due fratelli, uno rapito da piccolissimo e vissuto in una famiglia israeliana. Cresciuti in due realtà distinte non sanno nulla dell’altro, non si conoscono e non si riconoscono quando da nemici si affronteranno militarmente.

Amal cresce, s’innamora in quella esistenza difficile, si sposa. Alla figlia racconta la storia della famiglia, la storia di un popolo, perché capisca chi è e da dove viene. Spiegare la guerra e l’esilio, ma ancora di più spiegare il coraggio di andare avanti e nonostante la perdita scoprire che l’unica forza è l’amore.

Jenin, un simbolo reale:

La storia non s’inventa, al massimo la si può rappresentare secondo il proprio punto di vista. Qui abbiamo quello di chi ha vissuto la tragedia dei campi profughi, come quello di Jenin, ed è difficile non empatizzare con i protagonisti seguendo tutta questa complessa storia. Però, attenzione, sarebbe stato lo stesso se il romanzo fosse scritto dal punto di vista israeliano, perché la sofferenza e le difficoltà non hanno colore o ideologia.

Il modo di raccontare è semplice e spiazzante. La storia di una terra denominata Palestina, martoriata dall’incomprensione e dall’odio. Il romanzo si snoda in circa sessanta anni di accadimenti e tragedie documentate e quindi non stiamo leggendo le fantasie di uno scrittore. Tutto è veramente accaduto, solo che lo leggiamo da chi lo ha visto e vissuto.

La nascita di un nuovo stato, la fine di un vivere per altri con l’inizio dell’esilio che diverrà condizione fondate di una nuova realtà. Una esistenza in campi profughi, scandita dalle nascite e dalla morte spesso cruenta. La guerra, sempre presente all’orizzonte, capace di travolgere gli affetti e il proprio essere.

Quello che colpisce di più, a una lettura attenta, è l’assenza di un giudizio in cui non si vuole assolutamente ricercare un colpevole, nemmeno verso il popolo israeliano. Emerge una infinità pietà che circonda tutta l’esistenza. Denunciare senza una condanna, senza processo, alla ricerca di una uscita che l’autrice tenta di rappresentare.

Storia anche vissuta:

Susan Abulhawa è nata da una famiglia palestinese, ha vissuto veramente quel tipo di tragedia e conosce profondamente la storia della sua terra. Lei, assieme alla famiglia, ha conosciuto la fuga dopo la nota guerra dei sei giorni, crescendo in un orfanotrofio a Gerusalemme.

Come la protagonista di questo romanzo è riuscita a trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha potuto studiare compiutamente laureandosi in Scienze Biomediche, con una interessante carriera. Segue ed è impegnata nel promuovere aiuti verso le popolazioni palestinesi e ha scritto numerosi testi sul tema. Ha fondato l’associazione Playgrounds for Palestine che si occupa dei bambini dei territori occupati.

“La nostra rabbia è un furore che gli occidentali non possono capire…”